서론

한국의 전통 살림집은 크게 신분과 계층에 따라 **민가(民家)**와 **반가(班家)**로 나뉜다. 조선시대 피지배층인 서민(상민)의 주택이 민가라면, 지배층인 양반과 사대부의 주택이 반가이다. 이외에도 조선시대 행정 실무를 담당한 중인의 살림집이 존재했지만, 상대적으로 규모가 작고 단순한 구조를 지닌 경우가 많았다.

민가는 지역적 특성과 기후, 생활 방식에 따라 다양한 형태로 발전해 왔다. 기본적인 평면 구성은 홑집(외통집), 겹집, 양통집으로 구분되며, 대지 내 건물 배치에 따라 외채집, 쌍채집, 세채집, 네채집 등으로 나뉜다. 반가는 보다 체계적이고 위계적인 공간 구성을 가지며, 사랑채, 안채, 행랑채, 별당, 사당 등의 독립된 건물로 이루어진다.

이 글에서는 한국 전통 민가의 유형과 특징을 살펴보고, 반가와의 차이점을 비교하여 이해하고자 한다.

1. 민가의 평면 유형

1) 홑집(외통집)

홑집은 가장 단순한 형태의 주택으로, 지붕 아래에 방이 한 줄로 배열된 구조이다. 주로 하층민들이 거주하던 집으로 외통집이라고도 불린다.

• 정면 3~4칸, 측면 1칸 정도의 크기로 구성된다.

• 일반적으로 한쪽 끝에 부엌을 두고, 큰방(안방)과 작은방(건넌방)이 차례로 배열된다.

• 남부 지방에서는 큰방과 작은방 사이에 마루를 두어 여름철 생활에 대비하기도 한다.

홑집은 주로 태백산맥 서쪽의 관서 지방부터 남부 지방(삼남 지방)까지 널리 분포하며, 단순한 구조 덕분에 비교적 짧은 시간 안에 건축이 가능했다.

2) 겹집

겹집은 홑집과 달리 지붕 아래 실이 두 줄 이상 배치된 구조이다. 양통집을 포함하는 개념으로, 다양한 형태로 발전했다.

• 부엌이 앞뒤로 나뉘거나, 정지방(부엌과 연결된 가사 작업 공간)을 두는 형태가 많다.

• 대개 2고주 5량집(두 줄의 기둥을 갖춘 다섯 칸짜리 집)으로 건축된다.

• 삼남 지방에서 가장 널리 퍼진 주택 형태이며, 방과 부엌이 겹으로 배치되어 공간 활용도가 높다.

① 2칸 겹집

• 남해안과 제주도에 분포하며, 가난한 소작농들이 거주하던 집이다.

• 평면은 방, 마루방, 부엌으로 이루어진 ‘ㅡ’자 형태이다.

② 3칸 겹집

• 제주도에서 흔히 볼 수 있는 구조로, 중앙에 대청을 두고 한쪽에 방과 고방을, 다른 한쪽에 부엌을 배치한다.

• 주로 자영농 계층이 거주했으며, 부속채가 추가되기도 했다.

③ 4칸 겹집

• 부엌 바깥쪽으로 작은방과 샛방이 앞뒤로 배치된 형태이다.

• 주로 상류층이나 대농 계층이 거주하며, 여러 채로 이루어진 대규모 민가에서 볼 수 있다.

3) 양통집

양통집은 지붕 아래 방이 앞뒤 두 줄로 배열된 형태로, 함경도에서 태백산맥을 따라 남쪽으로 내려오며 발전한 주거 형태이다.

• 보통 ‘ㅂ’자형 평면을 가지며, 정주간(부엌과 연결된 가사 작업 공간)이 있는 것이 특징이다.

• 외양간, 방앗간, 고방 등의 부속시설이 몸채에 포함되기도 한다.

• 대표적인 예로 정주간이 있는 양통집(함경북도 중심), 여칸 양통집(강원도 중심) 등이 있다.

양통집은 한겨울에도 효율적으로 난방할 수 있도록 설계되었으며, 주로 자영농들이 거주하였다.

2. 지역별 민가의 특징

1) 북부형 민가

• 평안도와 함경도에 분포하며, 방과 부엌을 연결하는 정주간이 있는 것이 특징이다.

• 방과 방을 직접 연결하는 구조를 채택해 난방 효과를 극대화했다.

2) 중부형 민가

• 개성을 중심으로 황해도, 경기도, 충청도 일부에 분포한다.

• ‘ㄱ’자형 또는 ‘ㅂ’자형 평면을 가지며, 안방과 부엌이 남향하도록 설계되었다.

• 중부지방의 기후적 특성을 반영해 북부와 남부 주거문화의 절충형태를 보인다.

3) 남부형 민가

• 경상도, 전라도, 충청도 남부 지방에 널리 분포하며, ‘ㅡ’자형 평면이 많다.

• 정면 3~4칸 규모로 건축되며, 툇마루가 발달했다.

• 여름철 더위를 피할 수 있도록 마당과 연결된 개방적인 구조를 가진다.

4) 제주도형 민가

• 중앙에 ‘상방’이라는 공간을 두어 폐쇄적인 내부 구조를 형성했다.

• 실내 난방이 잘되지 않으며, 온돌보다는 화로(봉덕화로)를 사용했다.

• 지붕은 새풀(억새풀의 일종)로 덮는 것이 일반적이었다.

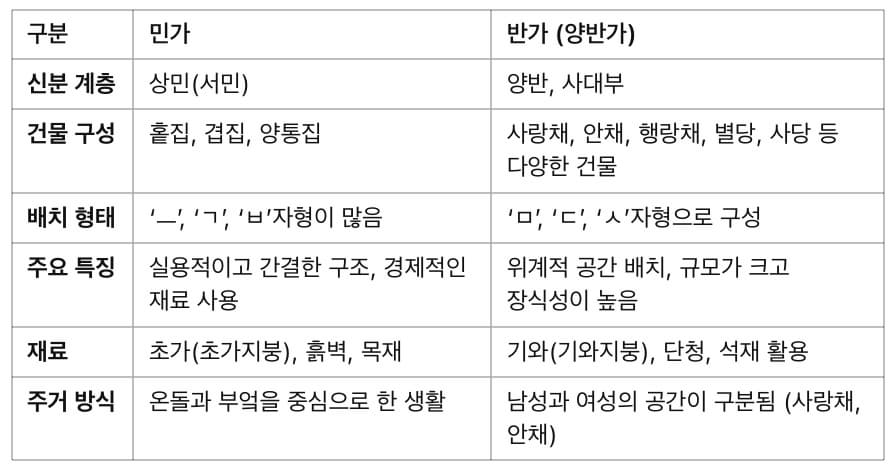

3. 민가와 반가의 차이점

결론

한국의 전통 민가는 지역적 특성과 생활 방식에 따라 다양한 유형으로 발전해 왔다. 홑집, 겹집, 양통집과 같은 평면 유형이 존재하며, 북부형, 중부형, 남부형, 제주도형 등 지역에 따라 차별화된 특징을 갖는다. 반가와 비교했을 때 민가는 상대적으로 단순하고 실용적인 구조를 가지며, 경제적인 재료를 사용한 것이 특징이다.

전통 민가는 단순한 주거 공간이 아니라, 한국의 자연환경과 생활 문화가 반영된 독창적인 건축물이다. 오늘날에도 한옥 체험 숙박이나 전통문화 보존을 통해 그 가치를 이어가고 있으며, 현대 주택 설계에 많은 영감을 주고 있다.

'한국건축' 카테고리의 다른 글

| 조선 5대 궁궐 창경궁 : 역사부터 복원 과정까지! 왕실이 사랑한 숨은 보석 (0) | 2025.02.18 |

|---|---|

| 창덕궁 답사 여행 가이드 (0) | 2025.02.14 |

| 한국 전통 건축 요소 (3) – 누정(樓亭)의 기능과 유형 (0) | 2025.02.10 |

| 한국 전통 원림(園林)이란? 개념과 특징, 한국 조경의 아름다움 (0) | 2025.02.10 |

| 한국 전통 반가의 건축과 공간 구성 – 인문환경의 영향 (0) | 2025.02.08 |

| 한국 전통 반가의 건축과 공간 구성 (0) | 2025.02.08 |

| 불교 건축의 요사(寮舍), 부속시설, 문과 교량 (0) | 2025.02.07 |

| 사찰 전각의 구성과 의미 (0) | 2025.02.07 |